Negli ultimi decenni, la scuola italiana ha vissuto un cambiamento silenzioso ma profondo. Da istituzione fondata sulla trasmissione delle conoscenze, si è trasformata in un ambiente educativo sempre più orientato allo sviluppo delle competenze. Al centro non ci sono più soltanto i contenuti disciplinari, ma anche – e sempre più spesso – la capacità di applicare ciò che si impara, di collaborare, di comunicare, di “orientarsi nella complessità”. Un’evoluzione che risponde a logiche culturali ed economiche ben precise, condivise a livello europeo. Detto così, nulla di negativo. Anzi.

Eppure, guardando i risultati, ci si chiede se il pendolo non abbia oscillato troppo in una sola direzione. Perché se è vero che la scuola non può limitarsi a trasmettere nozioni, è altrettanto vero che, senza solide basi di conoscenza, la formazione rischia di diventare superficiale. E una didattica centrata esclusivamente sulle competenze, se non ben progettata, può finire per svuotare di senso l’istruzione stessa. Basta poco per accorgersene. Una domanda di geografia, anche semplice – “Dove si trova il Canada?” – può ricevere risposte disarmanti da parte degli studenti: “Vicino alla Norvegia”, “sotto gli Stati Uniti”, “in Asia, mi pare”.

Il passaggio da una scuola delle conoscenze a una delle competenze non è stato improvviso né privo di buone intenzioni. È il frutto di un processo avviato nei primi anni Duemila, quando l’Italia, come altri Paesi europei, ha recepito le linee guida dell’Unione Europea in materia di istruzione. Nel 2006, una Raccomandazione del Parlamento europeo ![]() ha fissato le otto competenze chiave per l’apprendimento permanente: tra queste, la comunicazione nella madrelingua, la competenza digitale, lo spirito di iniziativa e imprenditorialità. Da allora, i programmi scolastici sono stati progressivamente sostituiti, e l’insegnamento si è orientato sempre più verso obiettivi formativi piuttosto che informativi.

ha fissato le otto competenze chiave per l’apprendimento permanente: tra queste, la comunicazione nella madrelingua, la competenza digitale, lo spirito di iniziativa e imprenditorialità. Da allora, i programmi scolastici sono stati progressivamente sostituiti, e l’insegnamento si è orientato sempre più verso obiettivi formativi piuttosto che informativi.

Un passaggio cruciale è stata la Riforma Gelmini ![]() , che a partire dall’anno scolastico 2010-2011 ha ridotto il monte ore di storia e geografia nei licei, toccando anche l’insegnamento del latino. Al Liceo Scientifico, ad esempio, si è passati da cinque a tre ore settimanali di Lingua e Cultura Latina. Stessa sorte per i Licei Linguistici e delle Scienze Umane. Tutto questo in nome di una maggiore flessibilità. Poi, con la Legge 107 del 2015

, che a partire dall’anno scolastico 2010-2011 ha ridotto il monte ore di storia e geografia nei licei, toccando anche l’insegnamento del latino. Al Liceo Scientifico, ad esempio, si è passati da cinque a tre ore settimanali di Lingua e Cultura Latina. Stessa sorte per i Licei Linguistici e delle Scienze Umane. Tutto questo in nome di una maggiore flessibilità. Poi, con la Legge 107 del 2015 ![]() (la cosiddetta “Buona Scuola”), il paradigma delle competenze è diventato dominante: l’alternanza scuola-lavoro è diventata obbligatoria, così come il “portfolio delle competenze”, spostando l’attenzione su ciò che gli studenti sanno fare, più che su ciò che sanno.

(la cosiddetta “Buona Scuola”), il paradigma delle competenze è diventato dominante: l’alternanza scuola-lavoro è diventata obbligatoria, così come il “portfolio delle competenze”, spostando l’attenzione su ciò che gli studenti sanno fare, più che su ciò che sanno.

Gli effetti, però, sono stati contrastanti. Da un lato, si è cercato di rendere l’istruzione più moderna, meno nozionistica, più vicina al mondo reale. Dall’altro, si è messo in crisi il cuore dell’insegnamento: la trasmissione di una cultura comune. Il problema non è la competenza in sé – anzi, è giusto voler formare cittadini in grado di orientarsi nel mondo. Il problema è che senza conoscenza, non può esistere alcuna vera competenza. Non si può sviluppare il pensiero critico se non si conoscono la storia e la geografia, se non si è in grado di comprendere un testo.

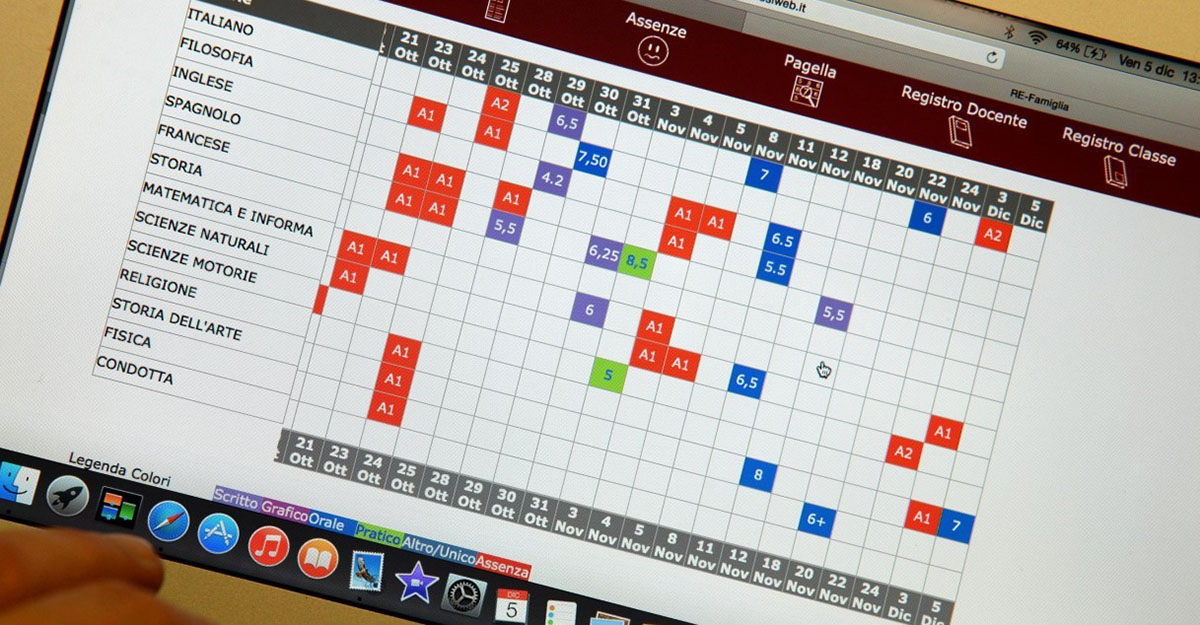

I dati parlano chiaro. L’Ocse ha recentemente evidenziato le difficoltà degli italiani nella comprensione del testo e nella risoluzione di problemi, collocando il nostro Paese agli ultimi posti nelle classifiche internazionali. E il quadro si fa ancora più allarmante se si incrociano questi dati con quelli Istat ![]() . Nell’anno scolastico 2022/23, quasi la metà degli studenti dell’ultimo anno delle superiori nei contesti urbani non ha raggiunto competenze sufficienti: il 49,3% in ambito alfabetico, il 50% in quello numerico. Il confronto con il passato è impietoso: rispetto al 2018/19, gli studenti “low performer” sono aumentati di 13,7 punti percentuali nelle competenze alfabetiche e di 10,8 in quelle numeriche. Sempre più ragazzi arrivano alla fine del ciclo scolastico privi delle basi necessarie per affrontare la vita adulta.

. Nell’anno scolastico 2022/23, quasi la metà degli studenti dell’ultimo anno delle superiori nei contesti urbani non ha raggiunto competenze sufficienti: il 49,3% in ambito alfabetico, il 50% in quello numerico. Il confronto con il passato è impietoso: rispetto al 2018/19, gli studenti “low performer” sono aumentati di 13,7 punti percentuali nelle competenze alfabetiche e di 10,8 in quelle numeriche. Sempre più ragazzi arrivano alla fine del ciclo scolastico privi delle basi necessarie per affrontare la vita adulta.

Eppure, nelle aule scolastiche si continua a progettare attività incentrate su “compiti autentici”, simulazioni di contesti reali, giochi di ruolo, laboratori interdisciplinari. Stimolanti, certo, ma che, in assenza di basi solide, rischiano di diventare esercizi vuoti. Uno studente può sapere come impostare una presentazione PowerPoint, ma non scrivere correttamente una frase. Può saper gestire un dibattito, ma non sapere chi fosse Cavour o cosa sia un complemento oggetto.

Questo ha ricadute anche sul corpo docente. Gli insegnanti si ritrovano spesso a fare da psicologi, tutor, project manager, facilitatori dell’apprendimento – mentre il tempo per spiegare davvero si assottiglia. Il carico burocratico aumenta, la libertà didattica si restringe, e l’autorevolezza viene messa in discussione. Chi spiega troppo è accusato di essere “vecchio stile”; chi interroga troppo, di essere “punitivo”.

LEGGI ANCHE

Il 70% dei docenti italiani insegna con la lezione frontale

Alla base di tutto questo c’è un grande equivoco: l’idea che conoscere non serva più, e che si possa vivere bene anche ignorando storia, geografia o matematica. L’illusione che basti “sapere dove trovare le informazioni”, non possederle. Ma è vero solo in parte. Perché se oggi possiamo accedere facilmente a ogni dato, è altrettanto vero che senza una mappa mentale costruita, non sappiamo né cosa cercare né come valutarlo.

Una riflessione simile è emersa anche negli Stati Uniti nel 2018, come raccontato da The Atlantic ![]() . Perché, nonostante i massicci investimenti degli ultimi vent’anni, gli studenti statunitensi non avevano migliorato le loro capacità di lettura? Era stata la domanda al centro di un incontro organizzato a Washington dal Naep, l’equivalente americano dell’Invalsi. La risposta era stata unanime: non basta saper semplicemente compiere l’atto di leggere, ovvero di decodificare un testo. Per comprenderlo davvero serve un solido bagaglio di conoscenze. Ma il sistema americano aveva progressivamente sacrificato i contenuti – storia, letteratura, scienze, arte – in nome delle competenze e della preparazione ai test.

. Perché, nonostante i massicci investimenti degli ultimi vent’anni, gli studenti statunitensi non avevano migliorato le loro capacità di lettura? Era stata la domanda al centro di un incontro organizzato a Washington dal Naep, l’equivalente americano dell’Invalsi. La risposta era stata unanime: non basta saper semplicemente compiere l’atto di leggere, ovvero di decodificare un testo. Per comprenderlo davvero serve un solido bagaglio di conoscenze. Ma il sistema americano aveva progressivamente sacrificato i contenuti – storia, letteratura, scienze, arte – in nome delle competenze e della preparazione ai test.

Tutto era iniziato nel 2001 con la legge No Child Left Behind, voluta da George W. Bush. L’obiettivo era garantire competenze minime in lettura e matematica, misurate con test standardizzati. Ma col tempo il sistema ha prodotto effetti distorsivi: i finanziamenti alle scuole dipendevano dai risultati, e così molti istituti, soprattutto nei distretti più poveri, hanno cominciato a “insegnare al test”, trascurando le materie non valutate. Con il risultato di aumentare ulteriormente il divario tra studenti ricchi e poveri. Chi non aveva un retroterra culturale familiare si è trovato con un curriculum scolastico impoverito, e ancora meno strumenti per comprendere testi complessi.

Come spiega il cognitivista Daniel Willingham, la comprensione di un testo dipende soprattutto dalle conoscenze pregresse e dalla ricchezza del vocabolario. Non basta allenarsi su domande del tipo “Qual è l’argomento principale del brano?”, se non si è mai sentito parlare, per esempio, della Guerra civile americana. In quel caso, il test diventa un esercizio astratto. Anche testi apparentemente semplici possono rivelarsi ostici se manca il contesto. Timothy Shanahan, professore emerito dell’Università dell’Illinois, osserva che la didattica più efficace è quella che propone letture difficili, che sfidano lo studente, lo costringono a crescere, arricchendo lessico e comprensione.

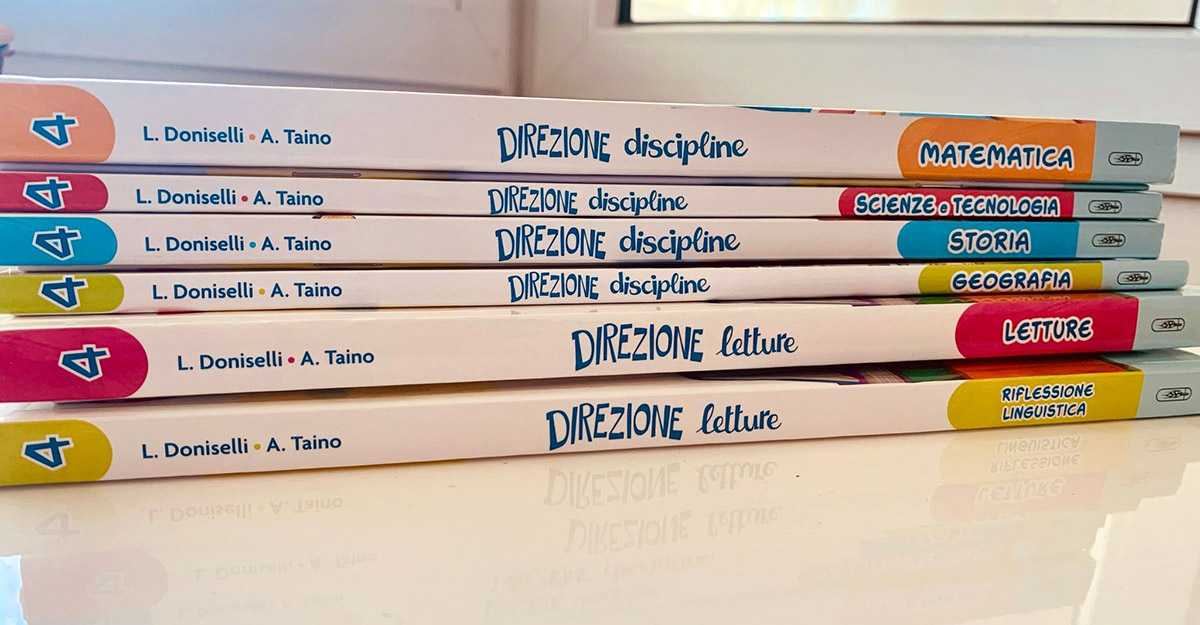

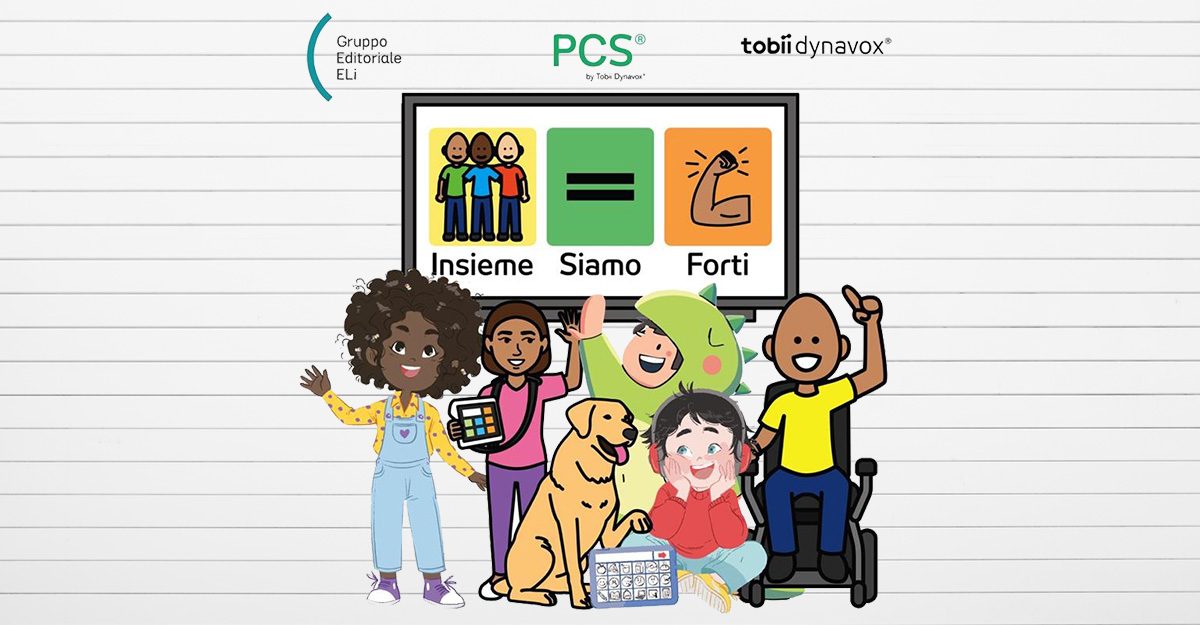

Perciò non mancano iniziative ed esperienze, anche a livello editoriale, che provano a invertire la rotta restituendo alle conoscenze un ruolo centrale, senza trascurare le competenze. Tra queste, in Italia, c’è DIREZIONE discipline ![]() del Gruppo Editoriale ELi, un sussidiario pensato per le classi quarta e quinta della scuola primaria che unisce la trasmissione dei contenuti a un obiettivo educativo più ampio: insegnare agli alunni come si studia. Non solo dunque cosa sapere, ma come impararlo in autonomia, con metodo e consapevolezza. Sviluppato dal Gruppo di Ricerca e Sperimentazione Didattica, questo progetto propone un approccio narrativo, laboratoriale e visivo, per guidare i bambini a costruire il proprio metodo di studio e a sviluppare quella metacognizione – il riflettere su come si apprende – che rappresenta la vera chiave per una crescita duratura.

del Gruppo Editoriale ELi, un sussidiario pensato per le classi quarta e quinta della scuola primaria che unisce la trasmissione dei contenuti a un obiettivo educativo più ampio: insegnare agli alunni come si studia. Non solo dunque cosa sapere, ma come impararlo in autonomia, con metodo e consapevolezza. Sviluppato dal Gruppo di Ricerca e Sperimentazione Didattica, questo progetto propone un approccio narrativo, laboratoriale e visivo, per guidare i bambini a costruire il proprio metodo di studio e a sviluppare quella metacognizione – il riflettere su come si apprende – che rappresenta la vera chiave per una crescita duratura.

L’obiettivo non è solo evitare il sovraccarico di informazioni, ma aiutare gli alunni a scoprire e potenziare le proprie risorse, acquisendo fiducia nelle proprie capacità. La didattica partecipata, l’uso strategico delle immagini, l’attenzione a tutte le intelligenze – soprattutto quella visiva – fanno di questo sussidiario uno strumento concreto per contrastare la dispersione e sostenere l’inclusione. Perché sì, si può imparare a imparare, ma solo se si possiedono strumenti adeguati. E se la scuola vuole davvero colmare le disuguaglianze, deve tornare a offrire ai suoi studenti contenuti solidi, metodi chiari e orizzonti di senso.